(本文摘錄改寫自天下雜誌第834期,「未來高教」專欄,2025年10月14日,https://www.cw.com.tw/article/5137795)

當前少子化浪潮下,台灣高等教育正面臨前所未有的招生挑戰。為因應生源減少,各大學紛紛積極拓展國際招生版圖,其中僑外生的「育才」與「留才」策略更成為競爭關鍵。

國立臺灣科技大學管理學院曹譽鐘院長近日榮膺當選為「台灣作業研究學會第十二屆理事長」,正式接掌學會未來發展方向。曹譽鐘表示,面對全球高度不確定的經濟與產業環境,作業研究所代表的科學化決策方法,正是支撐台灣產業競爭力、公共治理、韌性與永續轉型的關鍵能力。

國立臺灣科技大學電資學院資訊工程系博士生Zolnamar Dorjsembe,以人工智慧(AI)與電腦視覺技術應用於醫學影像的研究成果,從全球眾多頂尖研究生中脫穎而出,榮獲「2025 年 Google 東亞博士獎學金(Google East Asia PhD Fellowship)」,並可接受來自Google Health 團隊的研究導師指導,精進相關技術與研究方法,推動後續研究發展。

國立臺灣科技大學承辦臺瑞雙邊科技合作成果交流研討會「Taiwan–Sweden (NSTC–SSF) Bilateral Joint Research Workshop」,於1月29日至30日在宜蘭舉辦。全面展示國科會與瑞典策略研究基金會近年合作成果,並共同擘劃2026至2031年下一階段雙邊科研合作藍圖,聚焦半導體、量子科技、綠色能源,持續深化臺灣與瑞典在前瞻科技領域之策略夥伴關係。

英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)日前公布2026年世界大學學科排名(World University Rankings by Subject),國立臺灣科技大學在商業與經濟、電腦科學、教育及工程學科領域持續名列全球榜單,展現在教學、研究及產學連結上的穩定發展與跨域實力。

國立臺灣科技大學應用外語系大四學生張庭恩,於去(114)年獲選外交部「國際青年大使交流計畫」,代表臺灣前往夏威夷、馬紹爾群島及關島等地進行國家形象宣介與文化交流。該計畫自2009年開辦以來,已培育超過1,900名優秀大專院校學生擔任國際青年大使,透過青年視角向國際社會介紹臺灣,深化臺灣與各國間的交流與理解。

為推動人工智慧教育與產學共創,國立臺灣科技大學管理學院與國際半導體大廠超微(AMD)攜手合作,導入搭載 AMD Ryzen™ AI 處理器的 AI 筆記型電腦與 mini PC,共同建構新世代AI教學與實作場域,讓學生在校期間即能接軌產業技術趨勢,培養運用 AI 解決實際問題的跨域人才。

由國立臺灣科技大學電資學院主辦、韓國延世大學工程學院協辦的「第四屆電資實務應用國際研討會(International Practical Applications Seminar on Electrical Engineering and Computer Science, IPAS 2025)」,於去(2025)年12月22日至23 日在韓國延世大學舉行,已圓滿落幕。本次研討會邀集臺科大電資學院與延世大學工程學院師生踴躍參與,透過跨國實體交流,深化雙方在電資相關領域的學術連結。活動內容多元豐富,包含專題學術交流、主題研討會以及延世大學工程學院相關實驗室參訪,讓與會師生得以近距離了解最新研究成果與實務應用發展。研討會內容涵蓋主題演講、口頭論文發表、海報展覽及海報競賽等多項活動,聚焦人工智慧、先進運算架構、資通訊系統、智慧應用與晶片設計等研究成果,並促進雙方師生間的研究交流與經驗分享。

全球面臨能源短缺與水資源危機,臺灣科技大學應用科技研究所洪維松教授帶領團隊,成功開發出能「一邊發電、一邊淨水」的多功能石墨烯膜,被暱稱為「黑色魔毯」。這項技術以太陽能與海浪能驅動,只要有陽光與水波,就能同時產生乾淨的水與電力,且在斬獲多項殊榮後,洪維松教授團隊更將技術提升應用至模組化與低碳製程實務操作。

國立臺灣科技大學於104人力銀行1月7日公布的2026年《大學品牌力》調查中,再次展現穩健且全面的辦學成果,連續三年維持全台總排名第5的佳績。在細項指標中,臺科大於「性格優勢」與「學術聲望」雙雙排名第2,「研發力」排名第3,充分展現產學研並進的綜合實力;同時,更榮獲「學制標竿獎-國立技專校院」及「地區領航獎-北部技專校院」雙料第一的肯定。

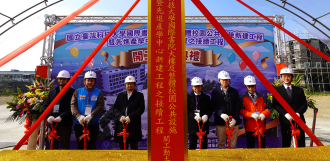

國立臺灣科技大學於今(8)日於新竹分部舉行「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」開工動土典禮,象徵新竹分部建設正式重啟,新竹縣長楊文科、竹北市民代表會主席林啟賢,以及多位縣議員及市民代表皆蒞臨見證臺科大積極深化產學鏈結、促進地方發展的重要時刻。本次接續工程計畫總經費為新臺幣 11 億元,其中「先進產學中心」預計於今(2026)年底完工,「國際書院大樓」及整體校園公共設施則預計於 2028 年 3 月全面完工。

臺灣科技大學推動 EMI(English-Medium Instruction)教學,致力於強化學生英語能力與國際溝通力。電資學院、工程學院、管理學院與應用科技學院除了共同舉辦的 EMI 科技學術月,以多元活動推動國際化學習之外,去(2025)年四個學院特別於11月28日攜手舉辦「SDGs 繞口令挑戰賽」(Tongue Twisters: SDGs and Competition),活動以趣味英語語言挑戰結合聯合國永續發展目標(SDGs),吸引本地生與國際學生熱烈參與,不僅展現四院合作成果,更是呼應臺科大推動的 EMI國際化發展重點,成為推廣永續教育的重要亮點。

臺科大方程式賽車隊於去(2025)年12月出征 2025 年國際學生方程式賽車聯賽澳洲站Formula SAE-A,是車隊第二次挑戰國際賽事,也是臺科大方程式賽車隊首次在國際賽事中完成所有技術檢驗與動態項目,突破團隊成立四年紀錄。

國立臺灣科技大學高階科技研發碩士學位學程(EMRD)日前舉辦「EMRD 十週年重返校園拾光」活動,慶祝學程創立滿十週年。活動吸引約 150 位校友、在校學生及師長返校參與,透過回顧學程發展歷程、校友交流與專題講座,展現臺科大在高階研發與科技管理人才培育上的長期成果與實務影響力。

國立臺灣科技大學與美國加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)於日前展開為期三天的合作交流,內容涵蓋雙聯學制洽談、EMI示範教學、跨領域人文專題演講,以及雙語教育政策交流等,主動借鏡世界優秀大學在教學與課程上的執行經驗與發展模式,展現臺科大持續深化國際合作、主動精進教學品質的執行力。